Am 22.1.1945 starb in Jerusalem die deutsch-jüdische Dichterin Else Lasker-Schüler. Sie gehört zu den bedeutendsten Vertretern der avantgardistischen Literatur. In ihrer tiefen Religiosität lehnte sie jeden Dogmatismus ab und übernahm neben dem mystischen Judentum auch Elemente christlicher und muslimischer Traditionen auf. Sie wohnte in diesem Haus. Im 1. Stock befindet sich das Büro der Else Lasker-Schüler-Gesellschaft.

In der Weimarer Republik setzte sie sich ein für die Abschaffung der diskriminierenden § 175 (Bestrafung von Homosexualität) und § 218 (Abort). Sie war stets für eine Aussöhnung zwischen Arabern und Juden, etwa bei einem Volksfest in der Altstadt von Jerusalem mit Karussells und Waffeln.

Sie ist jung, sie ist cool, sie ist Trend! Und das, obwohl sie vor einer gefühlten Ewigkeit gelebt hat (1869 in Wuppertal- Elberfeld geboren – 1945 gestorben in Jerusalem)!

Sie ließ sich nichts von ihren Eltern, spießigen Kaufleuten, oder den Männern sagen. Neben ihrer Ehe hatte sie Affären mit vielen Künstlern und Schriftstellern: Sie spielte mit den Männern. Das ist wahre Emanzipation, oder? Sie lebte lange Zeit in Berlin und zog dort durch die Kneipen und Szene-Cafés.

Von einem rassigen Südländer, von dem sie nicht einmal den Namen verriet, bekam sie einen Sohn, nicht vom langweiligen Ehemann. Diese Frau machte Skandale über Skandale! Ihre Liebesgedichte sind geil, andere Gedichte sind ein bisschen schwer zu verstehen, manchmal ergeben sie gar keinen richtigen Sinn. Aber das zählt auch nicht. Wenn du bei deinen Freunden echten Eindruck schinden willst, denke dir eine tiefere Bedeutung aus und sage immer: »Das ist so wahr, so wahr!«

In London und Paris laufen die echten Kenner mit T-Shirts ’rum mit der Aufschrift: »Ich habe zu Hause ein blaues Klavier / und kenne doch keine Note / Es steht im Dunkel der Kellertür / seitdem die Welt verrohte …«

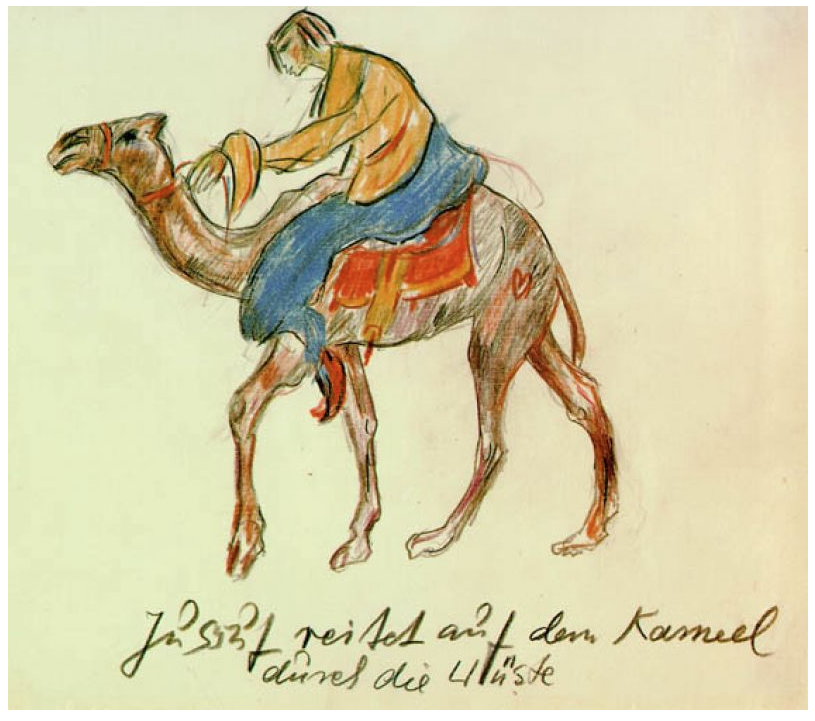

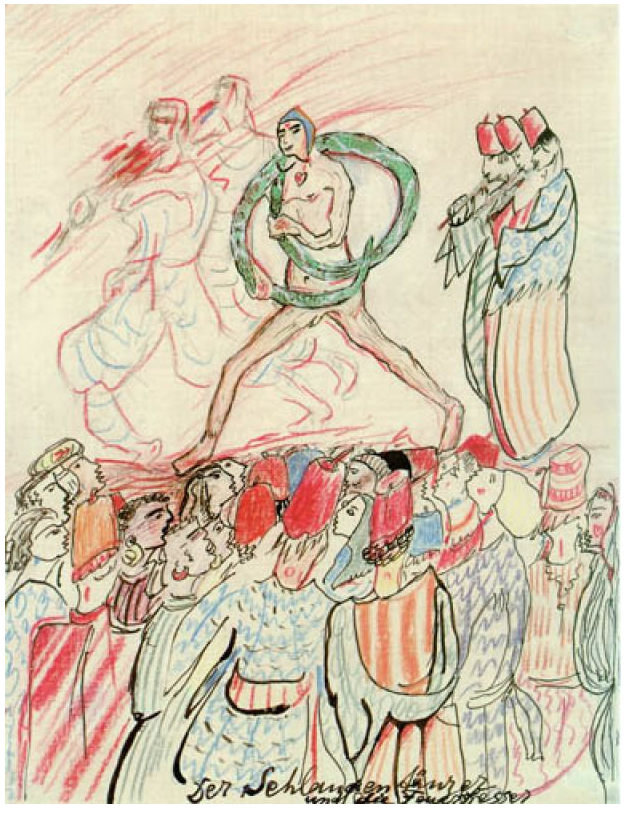

Aber Else Lasker- Schüler hat nicht nur „Mein blaues Klavier“ gedichtet, sie hat auch gemalt. Ihre Bilder sind kunterbunt, die Figuren sind aus dem Orient oder anderen östlichen Gebieten. Das kommt daher, dass sie die Gegend da total geliebt hat und sich auch manchmal der Prinz Jussuf von Theben (Indianer, Abigail, Blauer Jaguar, Robinson, Tino von Bagdad u. v. mehr) nannte. Manchmal sind ihre Gedichte auch sehr traurig, deshalb nicht vor einer Party oder der Disco lesen, sonst nervst du da nur! Aber bei Liebeskummer wäre das doch supigut, da kann man ein bisschen Selbstmitleid haben. Die arme Else musste 1933 aus Deutschland ins Schweizer Exil fliehen, weil man ihre Verwandten nicht mochte. Sie ist dann 1945 gestorben, könnte echt deine Uroma sein … und war doch Madonna und Lady Gaga meilenweit voraus.

Ina Meenen (Leistungskurs Deutsch, Christianeum, Hamburg)

Else Lasker-Schüler – Dichterin der deutschen Moderne

Flüchtling. Versöhnerin

Geboren am 11. Februar 1869 in Elberfeld an der Wupper, gestorben am 22. Januar 1945 in Jerusalem

Von Hajo Jahn

„Der Fels ist morsch/ dem ich entspringe / und meine Gotteslieder singe.“ So beginnt das wahrscheinlich erste expressionistische deutsche Gedicht. Geschrieben von Else Lasker-Schüler. Titel: „Mein Volk“. Sie gilt als erste Dichterin der Moderne in Deutschland. Junge Fans von heute gefällt sie als allererste Performerin, lange vor Madonna und Lady Gaga.

Genial und einfach zugleich fasste sie nach dem Ersten Weltkrieg im Gedicht „Weltende“ das Elend der Zeit in den zwei Eingangszeilen zusammen, gültig nicht nur nach den Verbrechen des Holocaust, sondern für alle Diktaturen:

„Es ist ein Weinen in der Welt

als ob der liebe Gott gestorben wär“.

Wegen solcher Versformen lieben Komponisten in vielen Ländern die Weltbürgerin Else Lasker-Schüler. Sie erreicht dabei die Klasse von Heine und Rilke: Mehr als 350 Komponisten haben ihre Lyrik vertont, darunter Paul Hindemith. Wolfgang Schmidtke, Wuppertaler wie die Dichterin, hat 14 ihrer Poeme für die WDR-Bigband in Töne umgesetzt, „weil sie so unglaublich vielschichtig sind“. Warum, das schildert er im Else Lasker-Schüler-Almanach 2006 „Wo soll ich hin?“: „Da gibt es immer wieder Gefühle und Bilder, die Innerstes spiegeln und verträumt sind – und im nächsten Moment von der Außenwelt durchbrochen werden und ins Schmerzhafe umschlagen.“

Laien unter den Bewunderern von Else Lasker-Schüler schätzen ebenso wie Fachleute vom Range des Jazzmusikers Schmidtke ihre Lyrik, weil sich ihre Gedichte nicht oberflächlich genießen lassen. In ihnen kann sich der Rezipient nicht nur sonnen. Diese Texte enthalten dunkle Momente, Schmerz und Trauer, die zu einer zwischenmenschlichen Beziehung gehören wie der unterschwellige Erzählton von Else Lasker-Schüler. Sie konfrontiert in ihren Gedichten die Außenwelt mit der Seelenwelt

„Und da die Wahrheit ich berichte wenn ich dichte, lasst allen Zweifel außer Acht!“ Das ist zwar Prosa von Else Lasker-Schüler – aus ihrem letzten, dem dritten Theaterstück „IchundIch“ – , aber jeder Satz schwingt. Vielleicht ist es dieser Blues, der Übersetzer von Spanien über Russland bis China so fasziniert, um Texte der deutsch-jüdischen Dichterin in ihre Sprachen zu übertragen wie jetzt der Grieche Georgios Kartakis oder die (türkische) Tscherkessin Safiye Can.

Erster Antikriegsroman

Allzu gerne wird Else Lasker-Schüler weggeordnet in die apolitische egozentrische Phantasiewelt schrullig-romantischer Poeten, die sich dem Leben übergangslos in die Dichtung entziehen. Doch schrieb sie mit dem „Malik“ (1919) den Antikriegs- und Kaiserroman schlechthin und mit ihrem späten Drama „IchundIch“ (1941) eine Antifaschismus-Tragikomödie, welche Faust vor die Gretchenfrage der Deutschen Kultur angesichts des Grauens stellt. „IchundIch“ ist kühn, Chaplins und Lubitschs Faschismus-Satire ebenbürtig, Brechts und Becketts Theaterästhetik wegbegleitend und wegbereitend.

1932 erhielt sie die höchste deutsche Literaturauszeichnung, den Kleistpreis. Wenige Jahre zuvor hatte eine Zeitung dazu aufgerufen, an Kleists 150. Geburtstag sollte ein Ruf an die Nation erfolgen, „die allerärmste, die allerreichste Dichterin deutscher Sprache in ihrer Not nicht versinken zu lassen“ – das wäre 1961 gewesen und „die allerreichste Dichterin“ Lasker-Schüler 92 Jahre alt. Was als Lob gedacht war, dürfte sie als Hohn empfunden haben. Doch auch so kommt die Ehrung ziemlich spät. Mit bereits 63 Jahren ist Else Lasker-Schüler die älteste Preisträgerin in der Geschichte des Kleist-Preises. Immerhin: Sie hat sich gegen hochkarätige Kandidaten wie Hans Fallada, Rudolf Leonhard und Ernst Wiechert durchgesetzt. Gottfried Benn, ihr vielleicht geliebtester Geliebter, telegrafiert ihr am 11. November 1932: „Ein Glückwunsch der deutschen Dichtung.“

Flucht

Am 19. April 1933 muss sie flüchten. Hals über Kopf mit dem Zug aus Berlin. In die Schweiz.

Als größte Lyrikerin, die Deutschland je hatte, wurde sie von Benn lange nach ihrem Tod gefeiert. Dieser Satz, schreibt ihr Biograf Jakob Hessing, klebt an seiner einstigen Geliebten wie eine Klette. Man hebt sie damit in den Dichterhimmel und schiebt sie zugleich weit von sich. Benn wusste genau, was in Zeiten des Kalten Kriegs gefragt war. Aus der Jüdin, die nicht in die deutsche Kultur passt, macht er die größte deutsche Lyrikerin – die so auch nicht zu den Juden passt. Denn die verstehen ihre exhibitionistische Art überhaupt nicht. Und dass sie für eine Versöhnung der Araber und der Juden eintrat, als die jüdischen Einwanderer noch glaubten, sie kämen in ein Land ohne Volk, macht sie für viele Israelis suspekt. Sie selbst sagt über sich:

„Bin entzückt von meiner bunten Persönlichkeit, von meiner Urschrecklichkeit, von meiner Gefährlichkeit, über meine goldene Stirn, meine goldenen Lider, die mein blaues Dichten überwachen. Mein Mund ist rot, wie die Dickichtbeere, in meiner Wange schmückt sich der Himmel zum blauen Tanz, aber meine Nase weht nach Osten, eine Kriegsfahne, und mein Kinn ist ein Speer, ein vergifteter Speer. So singe ich mein hohes Lied…ich schwöre es…bei dem Propheten Darwin, ich bin meine einzige unsterbliche Liebe.“

Als Dramatikerin wurde sie von Friedrich Dürrenmatt geschätzt, weil sie die Schönheit der deutschen Sprache in barbarischer (NS-)Zeit bewahrt habe. Und dennoch ist sie in ihrer deutschen Heimat nur einer kleinen Gemeinde von Kennern wirklich bekannt. Zumal Else Lasker-Schüler eine Dichterin ist, die konsequent die Trennung von Poesie und Leben verweigert hat.

Das ewige Leben dem, der viel von Liebe weiß zu sagen. / Ein Mensch der Liebe kann nur auferstehen!/ Haß schachtelt ein!, / wie hoch die Fackel auch mag schlagen.“ Dieses „Herbst“-Gedicht ist nicht nur hochaktuell seit dem verbrecherischen Anschlag vom 11. September 2001 in New York und dem immer stärker werdenden Hass auf fremde Kulturen und Menschen, die unter Todesgefahren nach Europa, nach Deutschland kommen. Sondern dieses Zitat zeigt auch die gesamte Lebenseinstellung der Dichterin. Schriftsteller wie sie waren nicht selten auch die einzigen, welche die Wahrheit kannten, zur Sprache brachten und ihr Worte verliehen. Wahrheit und Freiheit sind zumeist Synonyme. Speziell im Expressionismus. Else Lasker-Schüler war die Dichterin des Expressionismus – und doch war sie weit mehr.

Krieg. Zerfall – heute, damals

Ähnlich dem Expressionismus in der bildenden Kunst befasste sich der Expressionismus in der Literatur mit den Themen Krieg, Großstadt, Zerfall, Angst, Ich-Verlust, aber auch mit Wahnsinn, Liebe, Rausch Natur und Weltuntergang. Else Lasker-Schüler dennoch lediglich auf den Expressionismus zu focussieren, hieße sie einengen. Im Expressionismus wird die bürgerliche Ästhetik durch eine ‚Ästhetik des Hässlichen‘ zurückgewiesen; – wie keine andere literarische Bewegung zuvor machen die Expressionisten das Hässliche, Kranke, Wahnsinnige zum Gegenstand ihrer Darstellungen. Das jedoch trifft bei ELS nur in Maßen zu. Andererseits hat sie den Expressionismus stärker geprägt als allgemein bekannt ist. Die junge Generation der Autoren drückte sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts vor allem durch Lyrik und in Lyrik aus (Lasker-Schüler, van Hoddis, Benn). Deutlich wird die Abwendung von formalen Vorgaben. Die Idee des Konstruktivismus wird in der Negierung der vorgegebenen Strukturen vorweggenommen.

Obwohl auch diese Epoche – wie jede andere – fließende Übergänge besitzt und ihre Eingrenzung natürlich stark definitionsabhängig ist, hat sich in der Literaturwissenschaft das Schlagwort des ‚Expressionistischen Jahrzehnts‘ für die Blütezeit des Expressionismus zwischen 1910 und 1920 eingebürgert, geprägt von den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs. Während jedoch viele Autoren zunächst noch den Krieg verherrlicht hatten als eine erneuernde Kraft, die die bürgerliche Gesellschaft hinwegfegt, ändert sich das Kriegsbild bald durch die Schreckenseindrücke vieler Dichter, die selbst das Ausmaß der Vernichtung und des Elends als Soldaten an der Front erleben müssen. Bei Else Lasker-Schüler, die den Krieg nie gefeiert hatte, war der Tod ihres Freundes Franz Marc prägend. Marc hat sie verführt – zum Malen. Weil er ihr Talent erkannt hatte. Ihre Zeichnungen sind allerdings auch nicht ausgesprochen expressionistisch.

Ähnliches lässt sich von den Architekten und anderen Künstlern des Bauhauses sagen. Sie waren Avantgardisten. Wie Else Lasker-Schüler. In Weimar hat man das erkannt. Die erste Dichterlesung, die dort am 14. April 1920 stattfand, war die von Else Lasker-Schüler. „Eigene Dichtungen. Hebräische Balladen und andere Gedichte. Der Scheik. Abigail I. von Theben“ stand auf dem doppelseitigen Flugblatt, gezeichnet von Friedel Dicker-Brandeis, die später unter tragischen Umständen weltberühmt werden sollte: Sie war die Lehrerin jener Kinder in Theresienstadt, die nach ihrer Ermordung überlebt haben durch ihre Zeichnungen – angeregt von Friedel Dicker-Brandeis, die auch die ersten Else Lasker-Schüler-Lyrikvertonungen des Komponisten Viktor Ullmann gesungen hat. Die Partituren sind möglicherweise von den Nazis vernichtet worden. Ullmann und Dicker-Brandeis wurden ermordet – aufgehende Sterne am Kunsthimmel. Und der reichte weit über die Grenzen einer Kunstrichtung hinaus.

„Du! wir wollen uns tief küssen…/ Es pocht eine Sehnsucht an die Welt, /An der wir sterben müssen“, heißt es in dem Gedicht „Weltende“, das Herwarth Walden, wie zahlreiche andere Gedichte seiner Frau, vertont und später im ersten Jahrgang des „Sturm“ publiziert hat. Darunter „Ein alter Tibetteppich“. Für Karl Kraus eine „neunzeilige Kostbarkeit“. Der österreichische Schriftsteller hätte „den ganzen Heine“ für dieses Gedicht hergegeben. Welch ein Kompliment für die Dichterin.

In ihrem letzten, ungewöhnlicherweise auf Deutsch im englischen Mandatsgebiet Palästina herausgegebenen Buch „Mein blaues Klavier“, schreibt sie die Widmung: „Meinen unvergesslichen Freunden und Freundinnen in den Städten Deutschlands und denen, die wie ich vertrieben und nun zerstreut in der Welt – in Treue!“

Views: 95