https://stadtrand-nachrichten.de/breitenbachplatz-abriss-der-bruecke-ab-fruehjahr/

Views: 20

Das Projektteam will uns Einblicke in den aktuellen Stand der Planungen und die bevorstehenden Bauarbeiten zum Rückbau der Brücken geben. Die Veranstaltung findet statt am

Dienstag, 10. Dezember 2024 von 18-20 Uhr

im Hörsaal A (Henry-Ford-Bau) der FU Berlin, Garystraße 35-37, 14195 Berlin (-> Stadtplan)

Hinweis: Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, aber die Sitzplätze sind begrenzt.

Die offizielle Einladung können Sie hier herunterladen (PDF, 230 kB). Weitere Informationen finden Sie auf berlin.de.

Views: 72

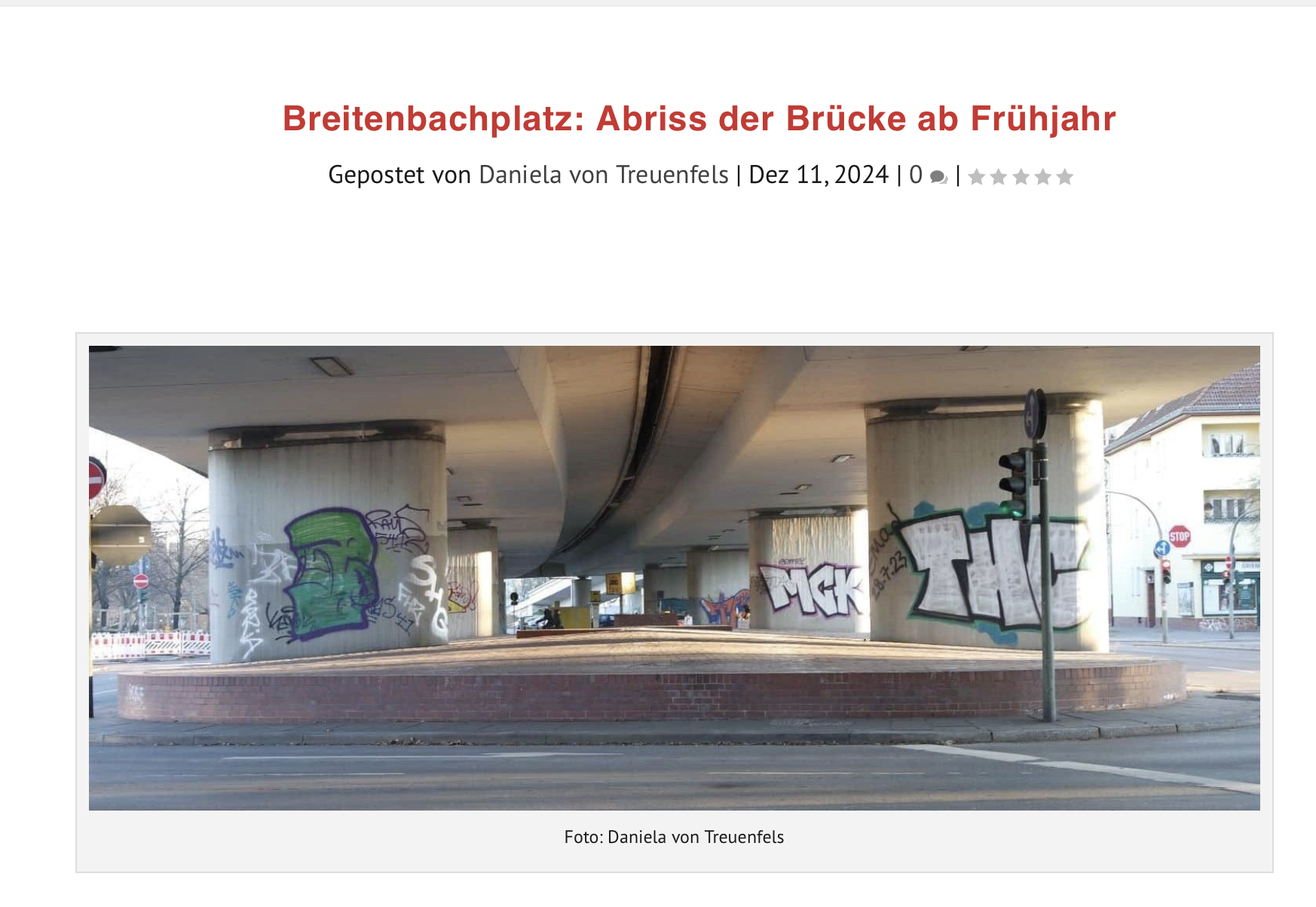

Am Breitenbachplatz in Berlin-Dahlem scheinen die Tage der einstigen Autobahnbrücke gezählt, denn der Berliner Senat sucht wie angekündigt ein Unternehmen, welches das marode Bauwerk abreißt. Die Arbeiten sollen zwei Jahre andauern und 13 Millionen Euro kosten. Die Pfeiler sollen aber tatsächlich vorerst stehen bleiben.

Die Ausschreibung für den Abriss läuft: Ab Winter 2024 soll der Abriss der einstigen Autobahnbrücke am Breitenbachplatz beginnen. / © Foto: ENTWICKLUNGSSTADT BERLIN

© Fotos: ENTWICKLUNGSSTADT BERLIN

Text: Björn Leffler

Das Thema Autobahn-Bau gehört in Berlin zu den schwierigsten und am meisten diskutierten Stadtentwicklungsthemen der vergangenen Jahre. Allein der Weiterbau der Autobahn A100, vom zukünftigen Abschluss am Treptower Park weiter bis zur Storkower Straße, erhitzt die Gemüter vieler Berlinerinnen und Berliner, die sich entweder für oder gegen gegen die Weiterführung des Projekts aussprechen.

Im Berliner Südwesten hingegen geht es nicht um einen Autobahn-Neubau, sondern um den möglichen Rückbau einer lange bestehenden Autobahntrasse, die sich vorwiegend durch den Bezirk Steglitz-Zehlendorf zieht.

Der Bau der Stadtautobahn wurde seit Ende der 1950er Jahre auch durch dicht besiedelte Wohngebiete der Westhälfte Berlins geführt und hat dadurch mitunter überdimensionierte Trassen geschaffen, die von vielen Anwohnerinnen und Anwohnern in den betroffenen Stadtquartieren seit Jahren als nicht mehr zeitgemäß angesehen werden.

Beispielhaft für diese Entwicklung steht die Autobahnbrücke über dem Breitenbachplatz im Ortsteil Dahlem. Das 1980 eingeweihte Bauwerk dominiert den Stadtplatz vollends, wirkt in seiner Massivität aber tatsächlich deplatziert. Längst ist politisch beschlossen, dass das Bauwerk abgerissen werden soll, um den historischen Breitenbachplatz anschließend neu zu gestalten.

Doch ganz so einfach ist die Angelegenheit nicht. Zwar hatte die Senatsverkehrsverwaltung bereits im April 2024 mitgeteilt, dass das Bauwerk definitiv abgerissen werde und nicht erhalten werden kann, doch das Bauwerk wird vorerst nicht gänzlich verschwinden.

Bis 2026 soll die marode Trasse abgetragen werden, in diesem Sommer sollen die Bauarbeiten beginnen, nach einem jahrzehntelangen Tauziehen zwischen Bezirkspolitikern, Anwohnern und Berliner Senat. Doch ein Teil des Bauwerks soll stehen bleiben, wie die Senatsverwaltung bestätigt hat.

Bereits im Rahmen einer Bürgerveranstaltung in der Steglitzer Schloßstraße, an der im Frühjahr diesen Jahres auch die damalige Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) teilgenommen hatte, wurde verkündet, dass die Trasse zwar abgerissen werde, die Stützpfeiler vorerst aber erhalten bleiben sollen.

Grund dafür sollte laut Berliner Morgenpost ein Verkehrsgutachten sein, welches belegen soll, dass die Hochstraße definitiv nicht mehr gebraucht werde. Nach Auskunft der Senatsverkehrsverwaltung soll aber während der Bauarbeiten ermittelt werden, ob die Pfeiler überhaupt die baulichen Voraussetzungen mitbringen, erhalten zu bleiben und ob sie auch zukünftig gebraucht werden, um einen neuen Autobahnzubringer oder sogar alternative Nutzungen auf ihnen zu errichten.

Nun sucht der Berliner Senat nach einem Unternehmen, welches den Abriss des Bauwerks durchführt, wie Der Tagesspiegelberichtet. Bis Ende Juli können sich Firmen für den Rückbau von 10.000 Kubikmeter Asphalt und 7200 Kubikmeter Beton bewerben.

Anwohner befürchten eine Wiederverwendung der Stützen, die nicht abgerissen werden, für eine neue Brücke. Im Februar kündigte Manja Schreiner noch einen Abrissbeginn im Sommer an, nun soll der Abriss aber erst im Winter beginnen und 24 Monate dauern.

Anwohner müssen in dieser Zeit mit zwei Jahren Baulärm und Baustellenschutt rechnen. Lärmschutz, Staub- und Erschütterungsschutz sind daher wesentliche Anforderungen an die Baufirmen, die an der Ausschreibung teilnehmen. Ein unabhängiger Gutachter wird laut Tagesspiegel für den Lärmschutz beauftragt.

In der Nachbarschaft besteht die Sorge, dass die ungeliebte, breite Autobahntrasse abgerissen wird und die übrigbleibenden Stützpfeiler zu einer weiteren, unschönen Bauruine verkommen. Am Breitenbachplatz werden in den kommenden Monaten und Jahren also noch viele offene Fragen zu beantworten sein.

Weitere Bilder zum Projekt findet Ihr hier:

© Foto: ENTWICKLUNGSSTADT BERLIN

Quellen: Senatsverwaltung für Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz, Berliner Morgenpost, Der Tagesspiegel, Wikipedia, RBB, Patzschke Planungsgesellschaft mbH, Architekten und Ingenieurverband Berlin-Brandenburg

Views: 196

Ergänzung von Cora

Hier eine ausführliche Firmengeschichte. Leider kommt die Filiale am Br-platz darin nicht vor.

https://berlingeschichte.de/bms/bmstext/9808gesc.htm

Eine Filiale am Roseneck (in der Nähe wohne ich) wird erwähnt, wahrscheinlich der Vorläufer des heutigen Wiener Conditorei. Nach eigenem Bekunden 1928 gegründet, ohne Erläuterung der Vorläufer. Meine Großmutter kann ich leider nicht mehr fragen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Telschow. Der Erbe (Chemiker) trat am 1.5. 33 der NSDAP bei.

http://www.potsdamer-platz.org/telschow.htm

https://www.facebook.com/groups/roaringberlin/posts/1857615221097203/ – zu Fil. Leipziger Str. auch Inneneinrichtung

Views: 33

In diesem AIV-Schinkel-Wettbewerb stellte der AIV in den verschiedenen Fachsparten die Frage, welche städtebaulichen, verkehrlichen, architektonischen, künstlerischen und landschaftsgestaltenden Chancen sich aus dem Rückbau der A 104 ergeben.

Die Aufgabenstellungen wurden in den Fachsparten Architektur, Bauingenieurwesen, Stadtplanung, Landschaftsarchitektur, Verkehrsplanung und Freie Kunst bearbeitet. Der Schinkel-Wettbewerb zählt zu den bekanntesten und ältesten deutschen Nachwuchspreisen. Insgesamt wurden in diesem Jahr Preisgelder in Höhe von 27.000 Euro vergeben.

Neben den traditionsreichen Schinkelpreisen wurden viele weitere Auszeichnungen vergeben, wie beispielsweise der Sonderpreis Städtebau gestiftet von der BAUWENS-Gruppe sowie erstmalig in diesem Jahr der Sonderpreis der Stiftung Berliner Leben in der Fachsparte Freie Kunst.

Die Dokumentation im Download mit allen Abbildungen- viel Vergnügen!

Views: 2

Views: 2

Wir danken unserem langjährigen Mitglied Svea für eine Klavierspende für unseren Kulturraum in der Künstlerkolonie.

Wir hoffen bald wieder starten zu können !

Views: 1

Der Tagesspiegel berichtet aktuell:

Seit Dienstag, 18. Januar, können Sie kommentieren, was das Zeug hält: Die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz stellt auf der Beteiligungsplattform mein.berlin.de die drei ausgewählten Planvarianten für die Zukunft des Breitenbachplatzes vor. Sie erinnern sich: Das Abgeordnetenhaus beschloss im Sommer 2019, dass die Autobahnbrücke über dem Platz zurückgebaut werden sollte. Die Frage stellte sich: Wie kann und sollte das geschehen? Soll sie ganz verschwinden? Wo soll die Autobahn aufhören? Wie könnte der Tunnel unter dem Wohnhaus „Die Schlange“ an der Schlangenbader Straße zukünftig genutzt werden? Also wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Nach einem Kiezspaziergang vor Ort und einem Experten-Workshop (da blieben Fachleute und Bürgervertreterinnen und -vertreter weitgehend unter sich) sind jetzt drei mögliche Szenarien vorstellbar:

Variante 1.A-II: Die Brücke wird abgerissen, die Tunnelröhren bleiben aber für den Autoverkehr geöffnet.

Damit PKW, LKW, Motorräder und Busse künftig in den Tunnel und auf den Autobahnzubringer kommen, müsste in dieser Variante die Auf- und Abfahrt an der Schlangenbader Straße neu entstehen. Über den Breitenbachplatz fließt dann der Verkehr auf zwei Fahrstreifen je Richtung zu ebener Erde weiter. Die Planer sehen auf dem Platz einen „umfangreichen“ Flächengewinn – es gibt frischen Platz auf dem aktuell zerschnittenen Platz zwischen Steglitz-Zehlendorf und Charlottenburg-Wilmersdorf.

Variante 2.A-I: Die Brücke wird abgerissen, nur eine Tunnelröhre in einer Richtung bleibt für Autos offen.

Der ersten Variante sehr ähnlich, aber: Verkehr auf der Autobahn und im Tunnel wird nur in einer Richtung zugelassen (zum Beispiel: Sie können vom Funkturm nach Steglitz rollen, zurück müssten Sie die A103 und die Stadtautobahn nutzen). Der Vorteil dieser Variante ist, dass nur eine Tunnelröhre für Autos und Co. benötigt würde; in der anderen Röhre könnten Fahrräder oder Busse rollen (oder ein Schwarzlicht-Minigolf-Platz installiert werden; nur so eine Idee).

Variante 3: Die Brücke kommt weg, der Tunnel wird geschlossen, die Auffahrten werden abgerissen.

Der Breitenbachplatz wäre frei vom massiven Betonbauwerk, der Verkehr würde dank der neuen „Sackgassenlage“ deutlich reduziert. „Die Variante bietet im städtebaulichen Sinn außerdem den größten Umgestaltungsspielraum und Flächengewinn durch den Rückbau aller verkehrlichen Bauwerke“, schreiben die Planer im erläuternden Text. Was man mit den beiden Tunnelröhren macht, müssten sich findige Köpfe noch ausdenken. Mit Variante 3 gewännen die Anwohnerinnen und Anwohner das größtmögliche Plus an Lebensqualität (und auch wir, die wir nicht am Breitenbachplatz wohnen, würden sicherlich immer wieder zu allerlei Marktbesuch, Spaziergang, Boule-Spiel und Kneipengang auf den neuen Platz gelockt werden). Autofahrer müssten dann aber einen Umweg vom Süden Berlins zur westlichen Stadtautobahn in Kauf nehmen. Aber wäre es ein großer Umweg? Fast drei Kilometer mehr stünden auf dem Kilometerzähler ihres Gefährts, wenn Sie vom Steglitzer Kreisel über die A103 und A100 zum Bauhaus am S-Bahnhof Halensee fahren wollten. Erstaunlich jedoch: Auf der längeren Route benötigen Sie laut Google Maps 9 Minuten – ebenso wie aktuell über die Tempo-30-Schildhornstraße und den Autobahnzubringer ab Breitenbachplatz.

Wie finden Sie die drei Vorschläge?

Die Senatsverwaltung will es wissen, die Planer auch – und ich bin auch neugierig. Auf mein.berlin.de ist jeder konstruktive Kommentar und jede Idee gerne gesehen. „Berlin muß endlich zu lebenswerten Stadt für die Gemeinschaft werden“, schreibt zum Beispiel Nutzer elixias und wünscht sich eine neue „Begrünungsanlage sowie Ausbau der ÖPNV- und Fahrradinfrastruktur in Zusammenarbeit mit den Anwohnern“. Jejred findet es gut, dass die bestehenden Parkplätze unter der Brücke wegfallen würden, „die freiwerdenden Flächen könnten entsiegelt und begrünt werden, dies … tut auch dem generellen Stadtklima gut“. Und Käptn Graubart sorgt sich, dass nur bei der Variante 3 der bestehende Radverkehr zwischen Südwestkorso und Freier Universität nicht ausgebremst werde.

Diskutieren Sie mit – erst am 15. März schließt das Ideen-Sammel-Portal wieder! Mein Tipp: Lesen Sie zuerst das pdf-Dokument „Ergebnisse der 1. Projektphase“. Die Autoren stellen nicht nur die drei obigen Varianten vor; sie berichten auch von der Findungs-Geschichte – es gab ursprünglich zwölf Varianten, von denen im Fachleute-Workshop jedoch neun verworfen wurden.

Views: 1

Views: 1