Die letzten Monate des Erich Mühsam

von Manfred Gebhardt

Vor knapp 85 Jahren, am 11. Juli 1934, meldete die faschistische Presse hämisch den Tod des Schriftstellers und Anarchisten Erich Mühsam. Was da in einer lapidaren 20-Zeilen-Notiz berichtet wurde, war wie so vieles in dieser Zeit eine Nazilüge, unwahr, hinterhältig und feige. So stand in der „Berliner Nachtausgabe“ zu lesen: „Der … Schriftsteller Erich Mühsam, der sich in Schutzhaft befand, hat seinem Leben durch Erhängen ein Ende gemacht.“ Nach eineinhalbjähriger Regierungszeit wagten die Hitlerfaschisten nicht, ihren Mord an dem ihnen verhaßten Schriftsteller einzugestehen, geschweige denn, sich zu ihm zu bekennen. Wie im Falle John Schehr und Genossen, wie zehn Jahre später bei der Ermordung Ernst Thälmanns, sollte die Öffentlichkeit getäuscht werden.

Mitgliederversammlung mit Gästen des Schutzverbandes deutscher Schriftsteller, Ortsgruppe Berlin, an. Zum Thema „Faschismus und Kulturnation“ sollte neben anderen auch Carl von Ossietzky sprechen. Für viele der Teilnehmer war es die letzte. Gelegenheit, öffentlich gegen das Hitlerregime zu protestieren. Die Stadt hallte wider von Schüssen und Gerüchten. Die Versammlung war mehr ein Abschiednehmen, eine letzte Begegnung mit Freunden, für die es ungewiß war, ob und wann sie einander wiedersehen würden. Auch für Erich Mühsam.

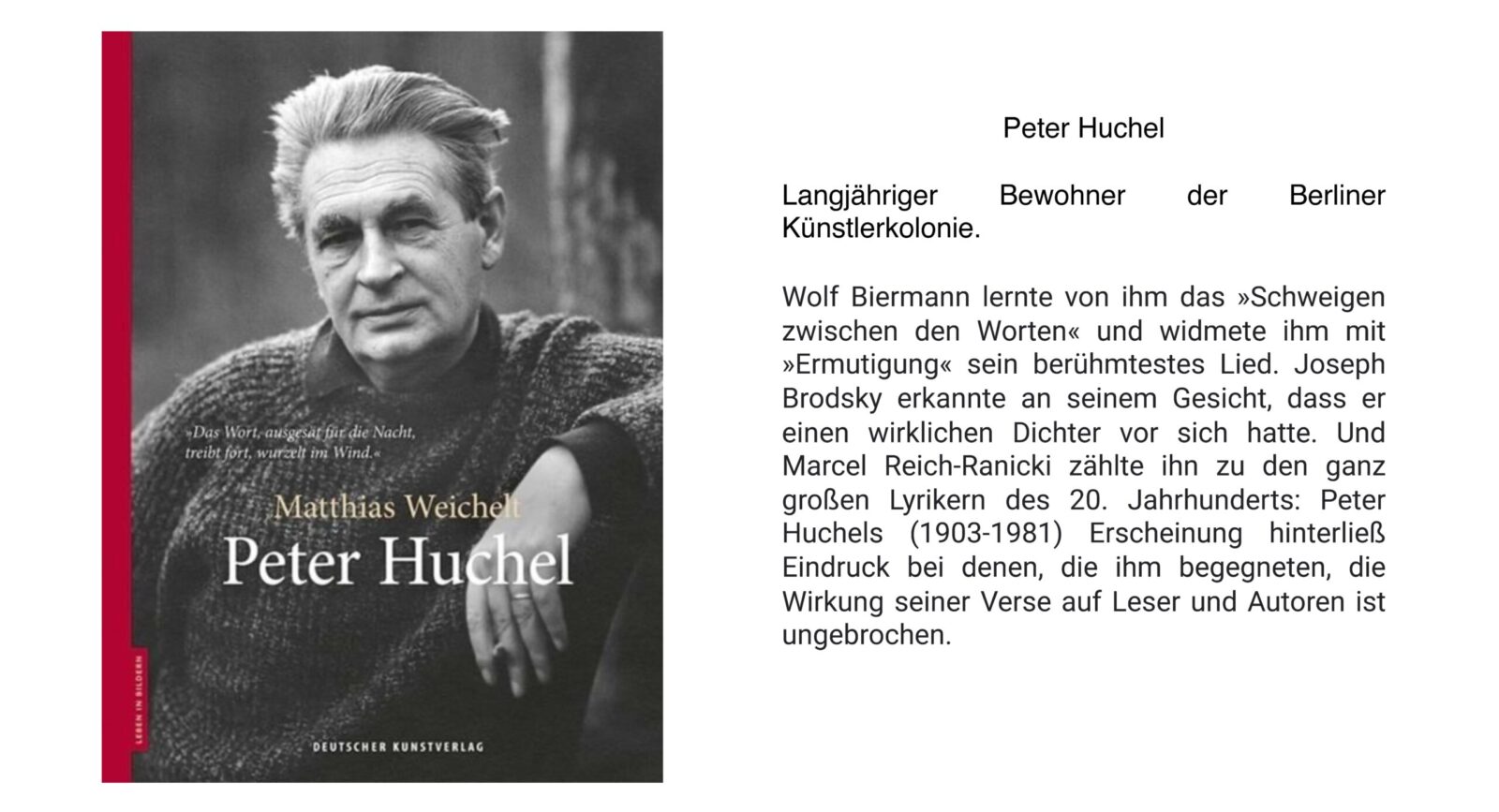

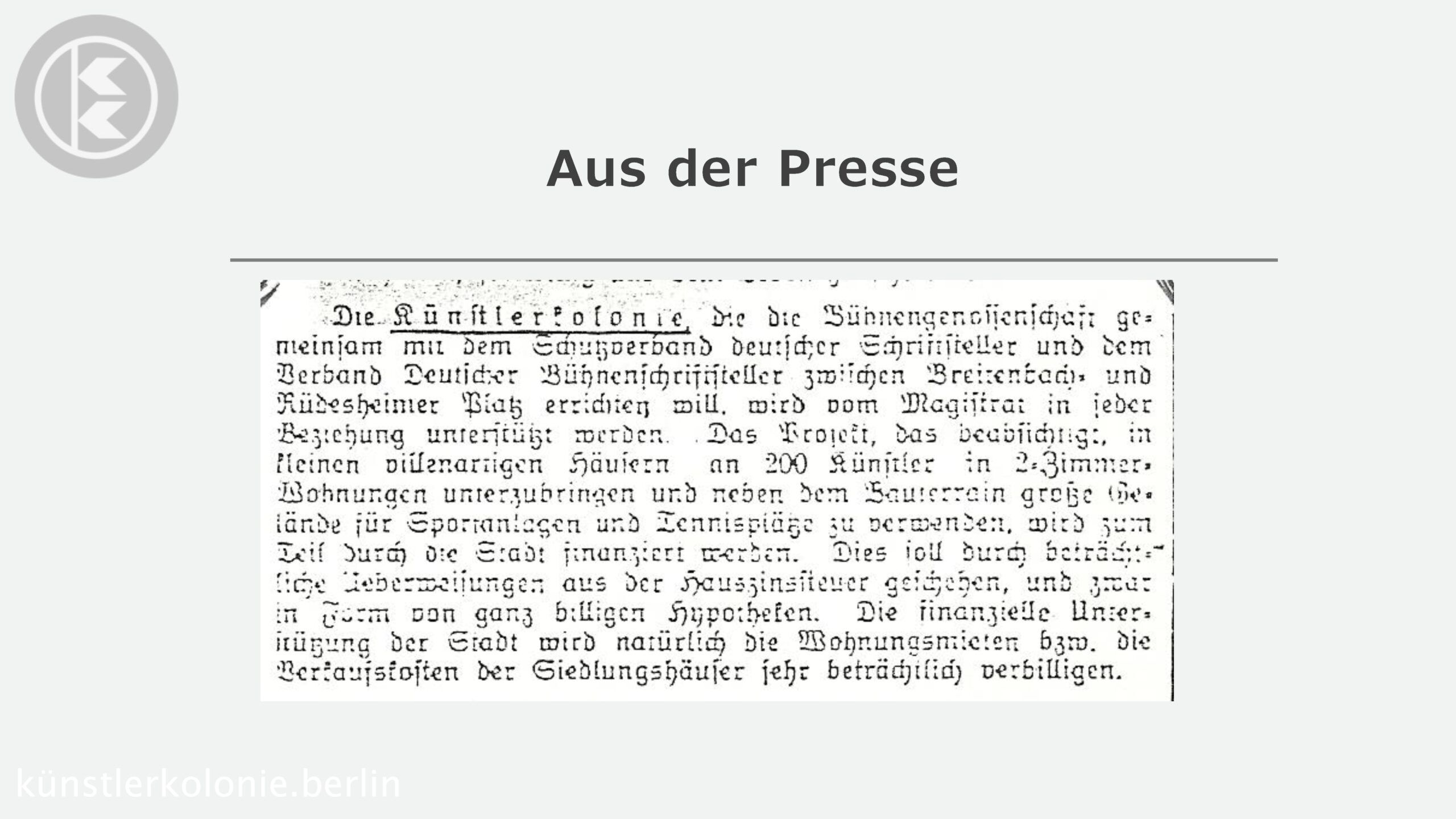

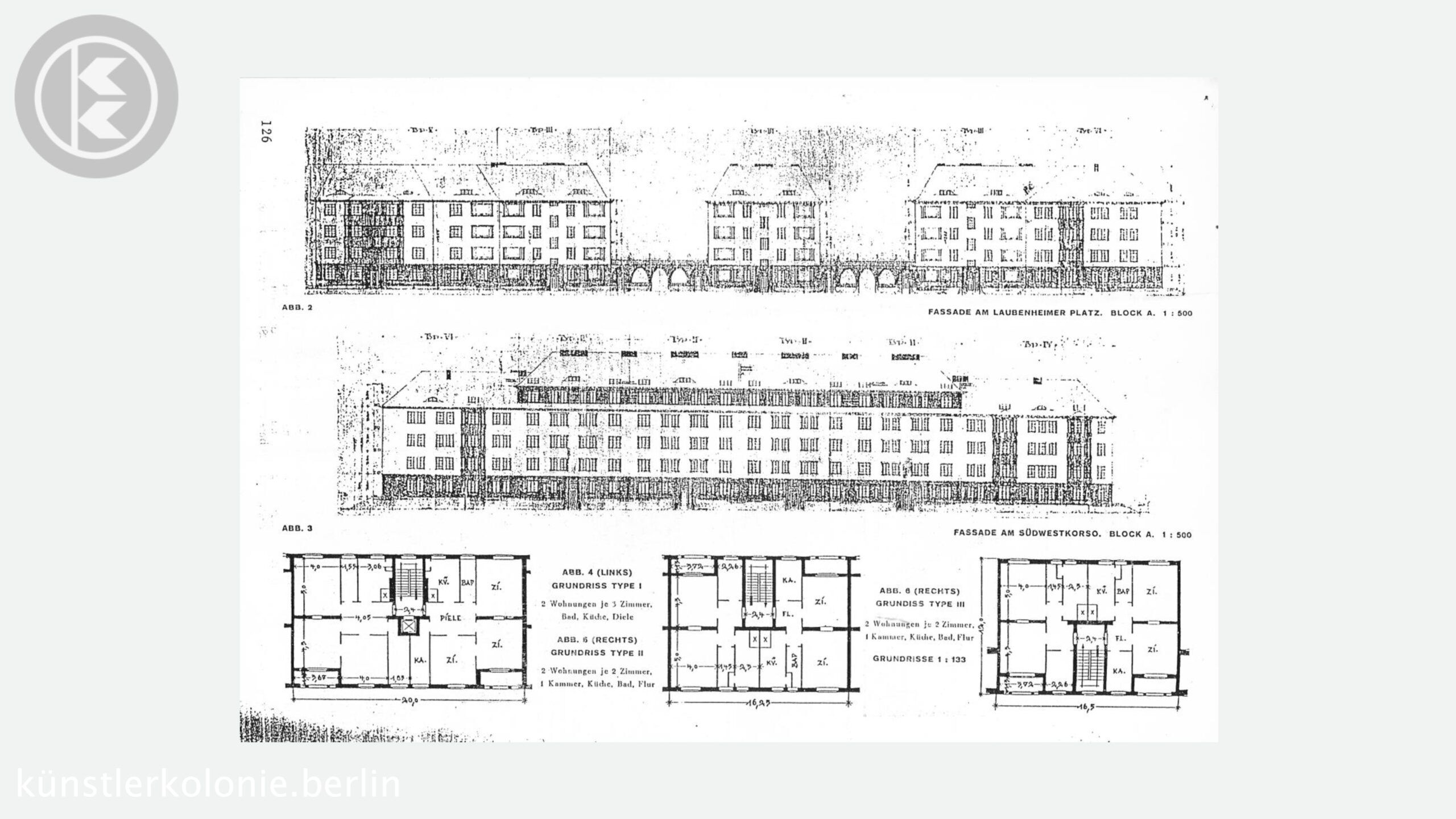

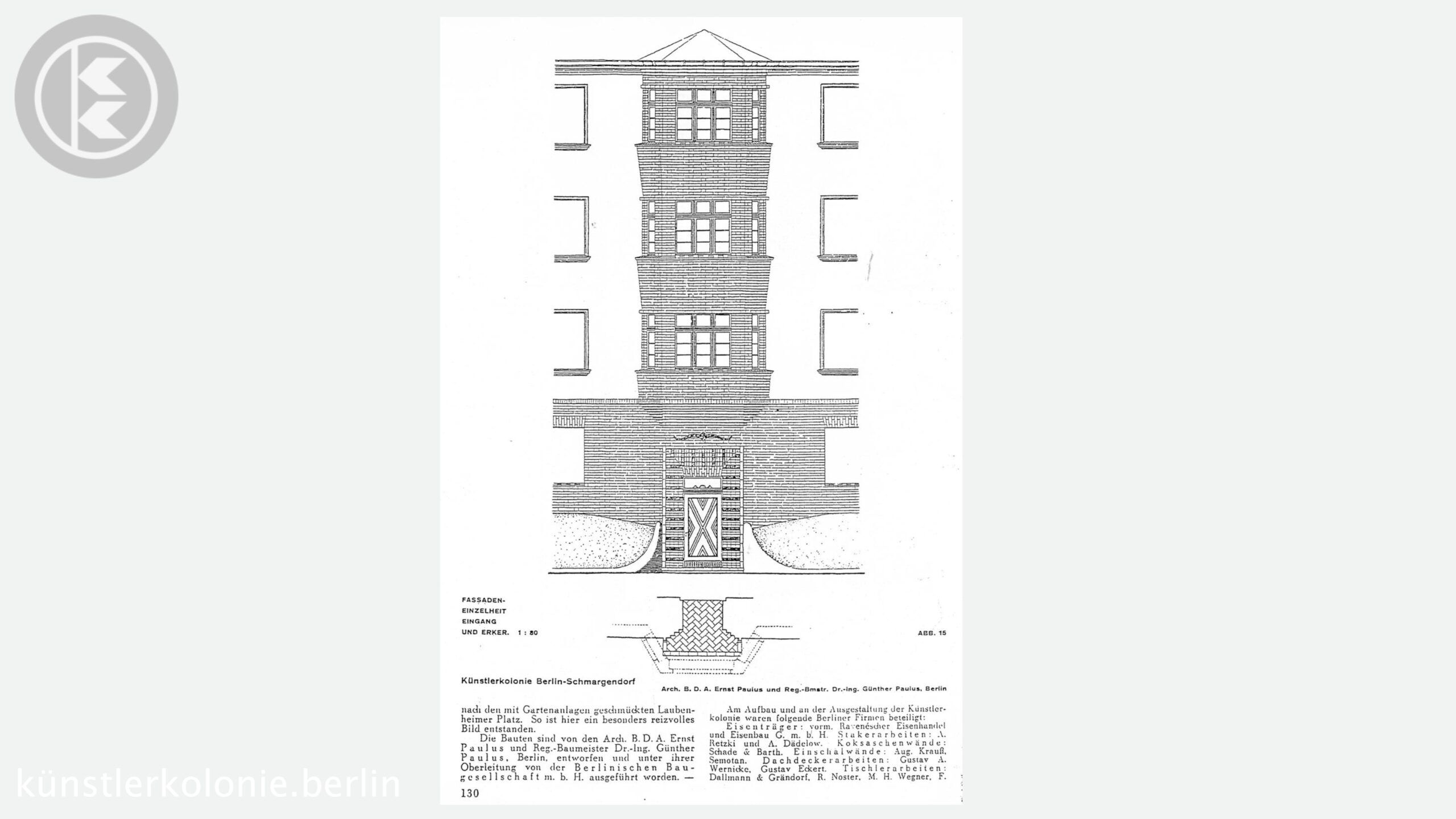

Künstlerkolonie am Laubenheimer Platz

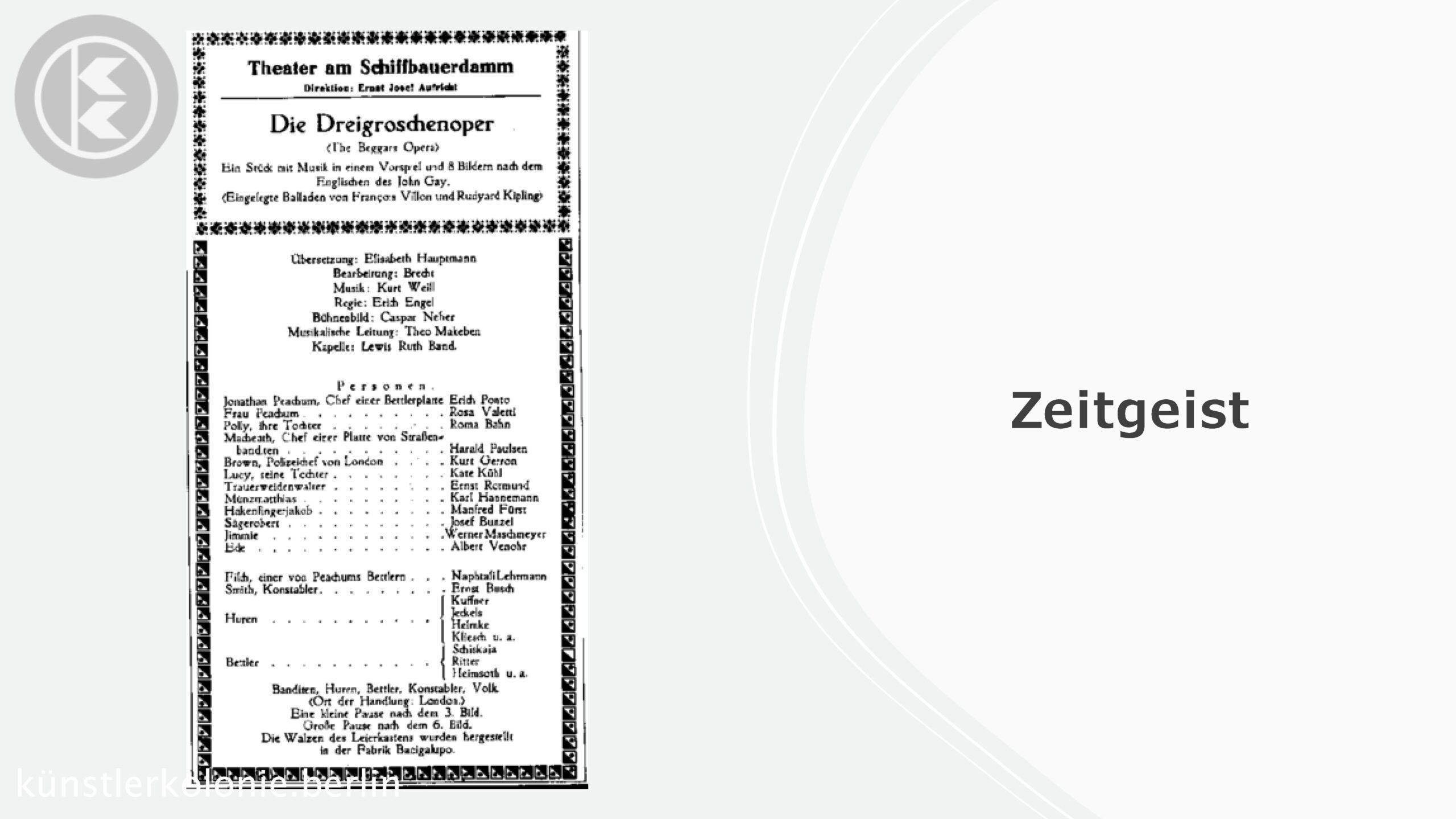

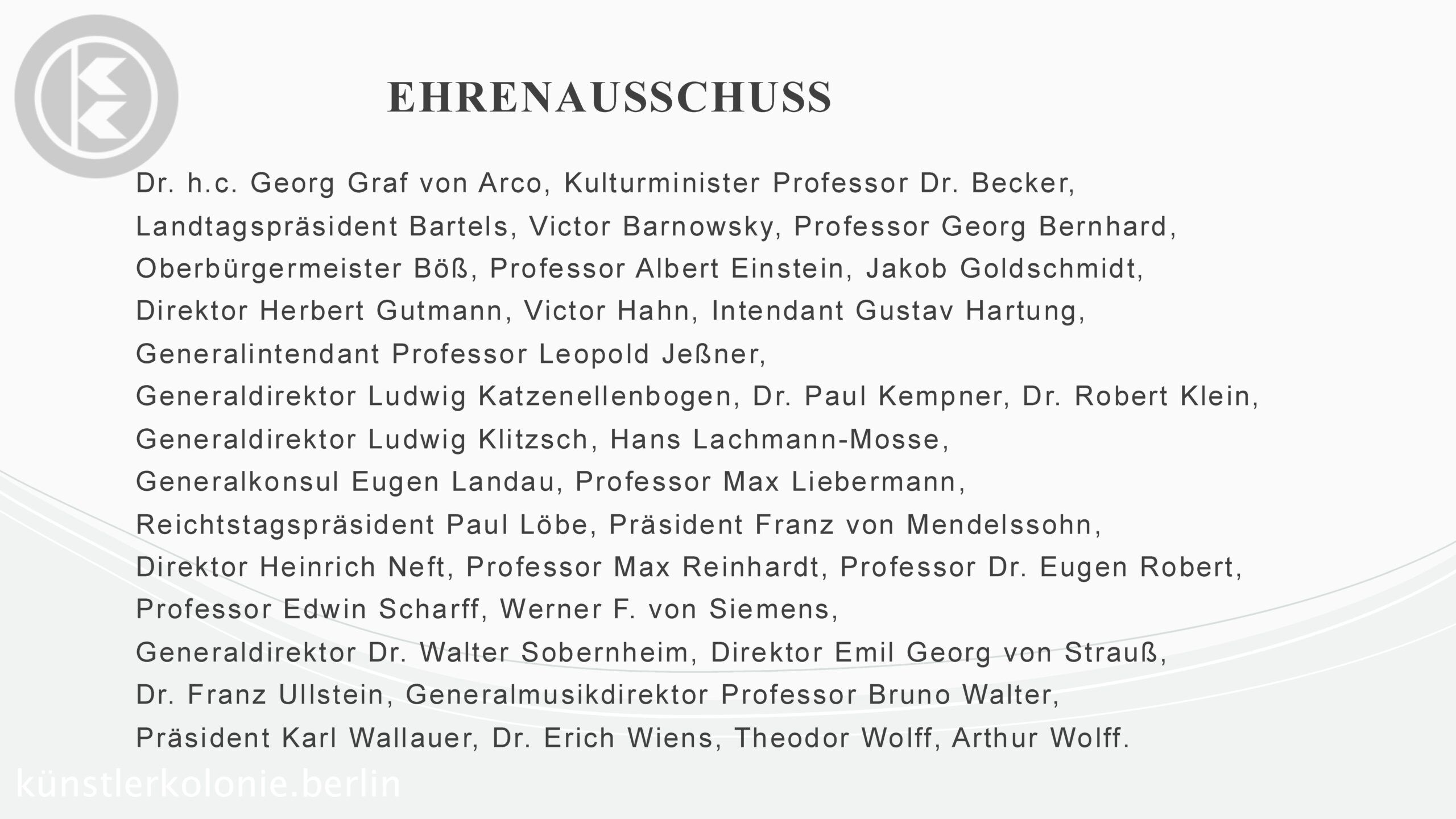

Mühsam wohnte Anfang 1933 in der Künstlerkolonie am Laubenheimer Platz in Berlin-Wilmersdorf. Das waren drei große Wohnblocks, in denen bis zum Machtantritt der Faschisten keine Hakenkreuzfahne aus einem Fenster. hing. Die hier wohnenden Antifaschisten, vorwiegend Künstler, Schriftsteller und Theaterleute, darunter viele Kommunisten wie Erich Weinert, Ernst Busch, Fritz Erpenbeck und Hedda Zinner, Gustav und Inge von Wangenheim, hatten der Kolonie den Namen „Der Rote Block“ eingetragen. Und Mühsam, der immer rebellierende Schriftsteller, war hier zu Hause.

Mühsam mit seiner Frau Zenzl (1924)

An diesem Abend in den Kammersälen meldete auch er sich zu Wort. Am Vorstandstisch saßen Ludwig Renn und Carl von Ossietzky. Der unvergessene F. C. Weiskopf erinnerte sich später an Mühsams Auftreten. „Hemdsärmlig, die Krawatte verrutscht, die roten Haare in Unordnung sprach, gestikulierte, schrie er seine Empörung, seinen Haß gegen Krieg in den Saal hinein.“ Mühsam deutete mit einer großen Gebärde auf den Vorstandstisch. Seine Worte blieben vielen der Anwesenden im Gedächtnis: „Ich sage euch, daß wir, die wir hier versammelt sind, uns alle nicht wiedersehen. Wir sind eine Kompanie auf verlorenem Posten. Aber wenn wir hundertmal in den Gefängnissen des Dritten Reiches verrecken werden, so müssen wir heute noch die Wahrheit sagen, hinausrufen, daß wir protestieren.“

Die Nazis klingelten früh um Fünf…

Mühsam war ohne Illusionen in diesem Kampf gegen einen barbarischen Feind. Acht Tage später, am Morgen des 28. Februar, wollte er nach Prag fahren, um den antifaschistischen Widerstand vom Ausland aus fortzusetzen. Das Reisegeld hatte er zusammen, die Koffer waren gepackt. In dieser letzten Nacht, die er in Berlin bleiben wollte, konnte, brannte der Reichstag. Gegen fünf Uhr früh klingelten ihn zwei Kriminalbeamte aus dem Schlaf. Er stand weit oben auf der Liste der Faschisten, die den Brand gelegt hatten, um Rache an ihren Gegnern zu nehmen.

Von der Gestapo verhaftet

Klaus Mann erinnert, sich in seinem Buch „Der Wendepunkt“ an jene Tage:

„Zwischen einem Tango und einem Walzer erzählte man sich die neuesten Schreckensnachrichten aus Berlin. Wir tanzten im Regina-Palast-Hotel, während in der Hauptstadt das Reichstagsgebäude in Flammen stand. Wir tanzten im Hotel Vier Jahreszeiten, während die Brandstifter Unschuldige des Verbrechens bezichtigten, das sie begangen hatten. Das war am 28. Februar – Faschingsdienstag –, und tags darauf war Aschermittwoch. Als der Anarchist Erich Mühsam, der Pazifist Carl von Ossietzky und der Kommunist Ernst Thälmann von der Gestapo verhaftet wurden, kehrte man in München Luftschlangen und Konfetti von den Straßen. Man war verkatert. Der Fasching war vorüber.“

Mühsam wird noch in der Nacht mit Ludwig Renn, Egon Erwin Kisch und vielen anderen ins Polizeipräsidium am Alexanderplatz gebracht. In einem großen Kellerraum mit hunderten Verhafteten zusammengepfercht, verbringen sie die Nacht. Am nächsten Tag bringt man sie, vermutlich auch Mühsam, in ein Gefängnis nach Spandau, in sogenannte „Schutzhaft“.

Progrome, Plünderungen, Verhaftungen…

In einem Artikel in der „Weltbühne“ hatte Mühsam das alles schon im Dezember 1931 (Heft 50/31) vorausgesehen. Er schrieb, daß „nach längst fertigen Listen alle organisatorisch oder rednerisch tätigen Kräfte, alle der Führerschaft verdächtigen Personen verhaftet oder noch wirksamer beiseitegeschafft werden.“ Ja, er prophezeite in diesem Artikel: „Wenn der Tanz des Dritten Reiches losgeht“, daß dann „die Auflösung aller Arbeiterkoalitionen, standrechtliche Erschießungen, Pogrome; Plünderungen, Massenverhaftungen das Recht in Deutschland darstellen werden.“ Und er kommt zu dem Schluß: „Die einzige Kraft, die imstande wäre, Hitlers Machtergreifung zu verhindern, ist der verbundene Wille der vom Nationalismus nicht verwirrten deutschen Arbeiterschaft.“

Ein Mahner und Warner vor dem kommenden Krieg

Mühsam war kein Kommunist. Doch er gehörte zu denen, die unermüdlich die ‚Hintergründe imperialistischer Kriegspolitik aufdeckten. Seit er 1912 mit seinem Gedicht „An die Soldaten“ vor dem kommenden Krieg gewarnt hatte, blieb er ein Mahner, ein Kämpfer gegen den Krieg. Das brachte ihn, wie der österreichische Schriftsteller Bruno Frei schrieb, „ohne inneren Bruch zur Waffenbrüderschaft mit den Kommunisten“. In einem Gruß an Wilhelm Pieck, dem „lieben Genossen“…, steht der Satz: „Es lebe die Einheitsfront.“ Erich Weinert nannte ihn 1928 „einen der wichtigsten Vertreter der Literatur und Kunst, die dem Befreiungskampf der Arbeiter Ausdruck verleiht“. Das machte Mühsam, den Anarchisten und Pazifisten, zum Bündnispartner der revolutionären Arbeiterpartei, zu einem kritischen, aber verläßlichen Freund. Im Zorn beschimpfte er auch die Partei Thälmanns. Doch im Kampf gegen Krieg und Faschismus gab es zwischen ihm und den Kommunisten keine Differenzen.

Solidarität der Genossen

Da war seine Beziehung von Solidarität geprägt, was auch in seiner großen Arbeit für die Rote Hilfe deutlich wurde. Mühsam war explosiv, er sagte seine Meinung heftig und ohne Umschweife. Gegenüber den Genossen der KPD galt für ihn die Maxime: „Wenn ich mit euch einverstanden bin, dann stehe ich zu euch. Wenn ich nicht mit euch einverstanden bin, dann sage ich es.“ Darauf konnte man sich verlassen.

Der Leidensweg Erich Mühsams

Von Spandau aus begann im Frühjahr 1933 der 16monatige Leidensweg eines großen Kämpfers, einer starken Persönlichkeit. Die erste Station war das Zuchthaus Sonnenburg in der Nähe von Küstrin. Von Sonnenburg brachte man ihn ins Zuchthaus Brandenburg an der Havel. Eines Tages erhielt seine Frau Zenzl Mühsam ein Paket schmutziger Wäsche. Darunter ein Hemd, das an mehreren Stellen: eingerissen war und am Schulterteil deutliche Spuren eines Nagelstiefels trug, ein Beweis für die Mißhandlungen, denen er ausgesetzt war. Und die wurden immer schlimmer, satanischer, brutaler. Eines Tages bat Mühsam, der Schreibverbot hatte, den Anstaltsarzt, für ihn die Schreiberlaubnis zu erwirken. Der Arzt in SA-Uniform sagte das zu und bat um Mühsams Hand. Arglos gab Mühsam sie ihm. Da packte der Sadist den Daumen des Gefangenen, drehte ihn heraus, daß er brach, und sagte: „So, nun schreiben Sie mal Ihrer Frau.“

Bestialische Folterungen der Faschisten

Mühsam wurde zu simulierten Hinrichtungen geführt, er mußte sein eigenes Grab schaufeln, die Augen wurden ihm verbunden, wie vor dem Erschießen. Er riß die Binden von den Augen und schrie laut über den Zuchthaushof: „Ich will die Hunde sehen, die mich erschießen.“ Wilhelm Girnus berichtete, wie er Mühsam in Brandenburg antraf, das Gesicht blutbeschmiert, grünblau verschwollen, verschoben, das eine Auge wie zugedunsen, so liegt er in einer Lache von Spülwasser, in der Hand einen Aufwaschlappen. Und jedesmal, wenn er sich erheben will, treten ihn die Stiefel wieder nieder. Er leidet, aber kein Schrei kommt über seine Lippen.

Mühsam vor seinen Peinigern. Zeichnung: George Grosz (1935)

Im Winter 1933/34 wird das Lager Brandenburg aufgelöst. Ein Teil der Gefangenen kommt ins Moor, ein anderer in das KZ Oranienburg, das in der alten Brauerei in der Berliner Straße, kurz vor der Einfahrt in die Stadt, untergebracht war. Anfang Februar kam Mühsam mit einem größeren Transport Gefangener aus Brandenburg hier an. Das Lager wurde von den SA-Männern der Standarte 208 bewacht, von denen die meisten mehr korrupt als grausam versuchten, einen persönlichen Nutzen aus dem Kommando zu ziehen. Mühsam sah man die Folgen der Mißhandlungen in Brandenburg noch an. Striemen am Hals und grüngelbe Beulen im Gesicht. Die illegale Lagerleitung zählte ihn zu den besonderen Schutzwürdigen.

Er kommt in eine große Baracke, in der etwa 100 bis 120 Gefangene leben. Je drei Schlafstellen stehen übereinander und je drei bis vier nebeneinander, Holzpritschen mit Strohsack und Decke. Die neun bis zwölf Betten, fest zusammengezimmert, bilden je eine Reihe, ein einziges Möbel aus ungehobelten Brettern.

Erich Mühsam im KZ

Mühsam war 56 Jahre alt, der Älteste in der Baracke, wahrscheinlich im ganzen Lager. An seinen roten Haaren, dem charakteristischen Bart und dem altmodischen Kneifer war er leicht zu erkennen. Einige der Wachmannschaften wußten etwas über ihn. Mancher kannte seine Lieder, andere hatten etwas von der „Kommune in München“ gehört. So wurde der Dichter mehr gejagt und gequält als andere. Oft wurden alle jüdischen Häftlinge oder auch nur er allein zu dem Vertreter der Gestapo im Lager gerufen, der ein wirklicher Sadist war. Das konnte am Tage geschehen, aber auch abends, wenn die Häftlinge Schach spielten. Gewöhnlich bedeutete es, daß man Schläge bekam. Mühsam legte Wert darauf, daß die Schachfiguren während seiner Abwesenheit unverändert stehenblieben. Wenn er zurückkam, spielte er weiter, ohne ein Wort darüber zu verlieren, was es bei der Gestapo gegeben hatte.

Der sogenannte „Röhm-Putsch“

Dann kam der 30. Juni 1934, der Tag, an dem Hitler seine ihm zu mächtig gewordenen SA-Führer ermorden ließ. Im Lager kursierten die wildesten Gerüchte. Aus der Umgebung marschierten SA-Kolonnen heran. Alle Außenkommandos wurden eingezogen. Abends zogen die fremden SA-Leute wieder ab. Am nächsten Morgen war das Lager von Polizeitruppen besetzt. Sie hatten die SA-Wachen überwältigt und sämtliche Waffen beschlagnahmt. Der Tag verlief ruhig. Häftlinge, die in Berlin gearbeitet hatten, berichteten, daß hohe und höchste SA-Führer erschossen wurden.

Die SS besetzte das KZ Oranienburg

In der Nacht vom 5. zum 6. Juli besetzte die SS das Lager Oranienburg. Es war ein regelrechter Überfall. 150 SS-Männer aus Württemberg und Bayem übernahmen nun das Kommando. Für Mühsam bedeutete das nichts Gutes. Er war weit über seine 56 Jahre hinaus gealtert, die Zähne waren ihm eingeschlagen, das Gehör hatte unter den ständigen Drangsalierungen gelitten. In Oranienburg wurde er von den meisten SA-Leuten in Ruhe gelassen, er mußte täglich mehrere Stunden lang Klo-Papier aus Zeitungen und Zeitschriften auf das richtige Maß schneiden. Für die bayrischen SS-Posten war sein Name ein rotes Tuch. Unter den jüdischen Häftlingen im Lager war er der einzige Prominente.

Letzte Nachricht Erich Mühsams an seine Frau…

Das Todesurteil

Am Nachmittag des 9. Juli wurde Erich Mühsam überraschend gerufen, er sollte ein Paket nach Zimmer 17, dem Büro des Lager-Adjutanten Ehard, bringen, einem SS-Sturmführer aus München, für den der Name Mühsam die Tage der Münchener Räte-Republik von 1919 wieder in Erinnerung brachte. Mühsam lieferte wie befohlen das Paket ab, drehte sich um und befand sich schon wieder an der Tür, als er kurz hintereinander zweimal seinen Namen rufen hörte. Er wandte sich um, konnte aber wegen seines schlechten Gehörs nicht gleich verstehen, was der SS-Mann von ihm wollte. Aber beim Wiederholen hörte er die Worte, die sein Todesurteil waren: „Mir gehm dir 48 Stunden Zeit, di umzubringen, und wann’s du’s dann net tuäst, wer’n ma scho nachhelfen.“ Sein ohnehin fahles Gesicht erstarrte zur Leblosigkeit. Er wußte, daß es ernst gemeint war, daß es sich vermutlich um einen persönlichen Racheakt von Ehard handelte. Es wurde beraten, was zu tun sei. Mühsam sagte: „Was auch passiert, die werden nicht erleben, daß ich mir selbst das Leben nehme.“

Erich Mühsam wird ermordet

Nach dem Abendessen ging er allein auf dem Hof umher. Alle respektierten sein Schweigen. Kurz vor der Schlafenszeit erhielt er den zweiten ungewöhnlichen Auftrag dieses Tages: Er sollte eine SS-Uniform und ein Paar Schaftstiefel reinigen. Beim Nachtappell war Mühsam nicht anwesend. Seine Kameraden der 6. Kompanie, die in ihrer Sorge um Mühsam keinen Schlaf finden konnten, sahen, wie in der Nacht das Licht auf dem Hof zweimal an- und ausgegangen war. Am Morgen fehlte Mühsam noch immer. Man fand ihn im vorletzten Abteil des Klosetthauses an einem Balken erhängt. Die Gefangenen mußten antreten. Jüdische Häftlinge wurden beauftragt, den Toten abzuschneiden. Einer von ihnen berichtete, daß der Knoten so kunstvoll geknüpft war, wie es Mühsam, der kaum die Schuhsenkel zuschnüren konnte, niemals fertiggebracht hätte. Sein Zwicker lag unter der Leiche auf dem Betonboden, die Zunge hing nicht heraus, die Fäuste waren geballt, und die Füße berührten den Klosettdeckel. Die SS hatte ihn ermordet.

Der Leichnam wurde auf eine Bahre gelegt und in den Vorhof getragen. Im Tagesraum, wo die Gefangenen versammelt waren, erhoben Sie sich von den Plätzen, um den Ermordeten zu ehren, Erich Mühsam, den viele nicht kannten und von dessen Werken viele nichts wußten. Eine erschütternde Trauerfeier von Menschen, von denen jeder täglich mit dem Tode rechnen mußte.

Beerdigung auf dem Waldfriedhof in Berlin-Dahlem

Am 16. Juli wurde Erich Mühsam auf dem Waldfriedhof in Berlin-Dahlem begraben. Die Trauergemeinde bestand aus wenigen Menschen. Nur diese kleine Gruppe hatte es gewagt, ihre Sympathie für den toten Dichter zu zeigen. Seine besten Freunde und Mitkämpfer saßen selbst in Zuchthäusern und Lagern, oder sie hatten das Land verlassen müssen. Die Lüge von Mühsams Selbstmord wurde den Mördern nicht geglaubt. Als die Untat der SS auch in Paris bekannt wurde, veranstaltete der Schutzverband, deutscher Schriftsteller im Exil am 23. Juli eine Gedenkfeier für den toten Mitkämpfer, auf der Egon Erwin Kisch, Anna Seghers und andere Emigranten sprachen.

„Seine Poesie war temperamentvoll und vielgestaltig“, sagte Kisch, „bald sang sie von Kampf und Revolution, bald scherzte und spielte sie. Solange er lebte und spottete, konnte er manchen darüber hinwegtäuschen, daß es ihm blutig, tödlich ernst war um seine Überzeugungen. Nun, da er starb wie ein Held, ist kein Zweifel mehr möglich.“ Und Erich Weinert, der vor 1933 oft mit Mühsam gemeinsam in Versammlungen aufgetreten war und wie dieser seine aufrüttelnden Verse rezitiert hatte, sagte in seinem Nachruf:

„Mein unvergeßlicher Freund! In der Nacht noch, als ich die Nachricht bekam, daß die Schinder dich gehenkt hatten, versuchte ich, Schmerz und Wut in ein Gedicht zu fassen. Es gelang nicht, beide waren unausdrückbar … Auch als Außenstehender bliebst du uns als Kampfgenosse treu verbunden. Du standest immer vom, ungebändigt, unerschrocken, immer bereit, mit deiner Freiheit und deinem Leben für die Sache des Getretenen einzustehen … Dein revolutionärer Name wird leben, unvergeßlicher Freund!“

© Manfred Gebhardt

Quelle: Das Magazin, Berliner Verlag (DDR), Heft 6/1984, S.44-48

Views: 106